雑記(前置き)

明けましておめでとうございます。2025年の新作ベスト10を書きます。なお、bestと言いつつ、あくまでfavoriteな視点で選んでいます。ちなみに、これに対する良い表現が、ヨアキム・トリアーの新作『センチメンタル・バリュー』というタイトルに使われていたので、今後はsentimental valueの視点という言い訳をしていこうと思います。

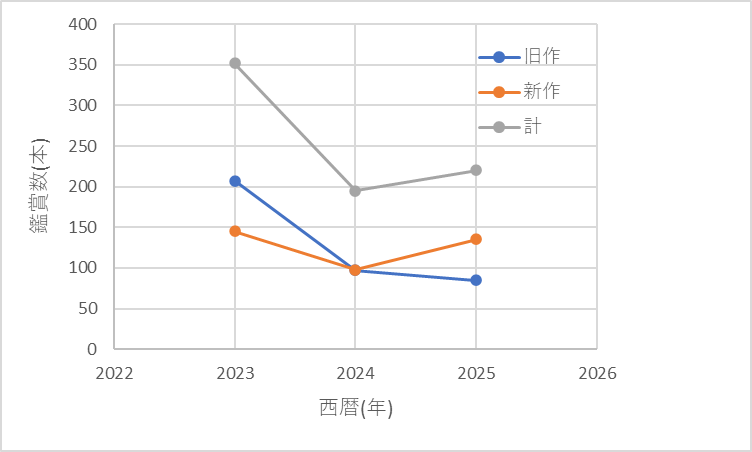

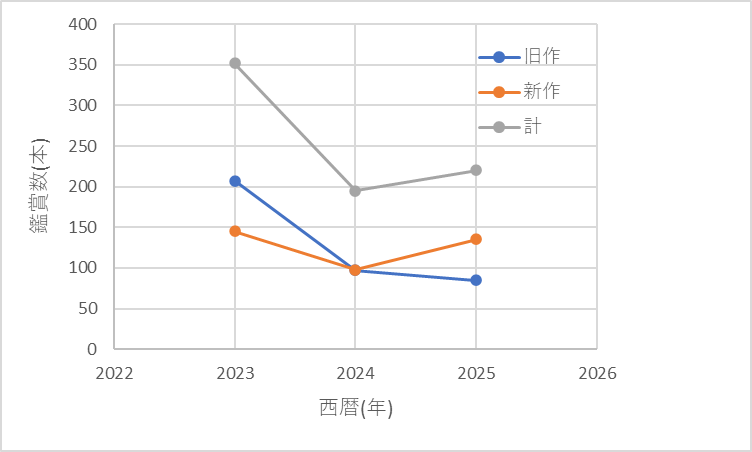

2025年は全鑑賞本数が220本、新作は135本でした。2023年から居住地を首都圏から九州の南端に移していますが、移住後からの映画鑑賞本数の推移が図1になります。どうでもいいのですが、生活環境と結び付けることで、何かしら相関も見えてくるかもしれないので、記録は続けていきます。

図1. 2023年以降の映画鑑賞本数

ちなみに、「新作」という語の定義やベスト10への選定方法が自分の中で年々変わっています。例えば、2022年は映画祭や試写で観た作品を区別し、ある程度明確に基準を設定して点数化して決めました。一方、2023年は大方フィーリングで決めました。

otakuiy.com

otakuiy.com

2024年については、記事にするのをサボってしまいましたが、X(以後、Twitterと呼称する)では投稿しています。

2025年映画ベスト10

2025年映画のベスト10が以下です。2025年映画における立ち位置とか、そういうものは一旦置いておいて選んでいます(それがsentimental valueに直結している作品もありますが)。また、鑑賞形態は劇場、試写(今年はほぼない)、映画祭、サブスク(日本・海外)ですが、それらを区分けせずに、「私が2025年に観た新作(と私が決めつけた映画)」のなかから選出しました。

・『リアル・ペイン〜心の旅〜』

2024年のベスト10に『僕らの世界が交わるまで』を入れていることから分かるように、自分はジェシー・アイゼンバーグの監督作と相性が良いのかもしれない。好みの違いはあれど、彼の手腕の確かさはこの2作で明らかだと思う。ホロコーストは表象不可能性を有していますが、それに対して各キャラクターの「痛み」と共鳴させることで、ホロコーストのみならずあらゆる歴史的悲劇(ガザでの出来事も?)を射程内に収めることに成功していて、且つウィットに富んで面白い作品なのだから凄い。

・『ニッケル・ボーイズ』

POVとモンタージュによる実験的試みが頭でっかちになっていないというか。一人称での語りにここまで親密さを持たせられること、その親密な視点を対照的な2人で切り替えながら当事者としての歴史を綴っていく手法が素晴らしいです。

・『ドマーニ! 愛のことづて』

SNSでの絶賛評がよく目に入ってきたた作品だが、思ったよりも観た人が少なそうなのが残念。エンターテインメントとしては万人におすすめできる、面白くて観やすい作りであり、女性の権利運動という意味では、今年の『女性の休日』とも通ずる作品でした。

・『聖なるイチジクの種』

窓やSNSから覗かれる現実と対比されるように、一家の物語に社会の構図を当てはめてフィクションとして見事に昇華。必ずしも悪とは言えない個人が結局はその構図における悪しき役割を担ってしまう終盤は、娯楽作としての見せ場でありながら、その悲痛さを帯びていました。

・『か「」く「」し「」ご「」と「』

他者を理解できると自負しているのに自己は分からない、という普遍的な事象を鮮烈に描いています。『少女は卒業しない』から踏み込んで、個々で異なる「能力」による一方通行な視線が他者を繋ぎ止め、関係性を築いていく様子を斬新なビジュアライゼーションで表現していたのも良かったです。

・『スーパーマン』

これは良かった。スーパーマンが紛争に介入することへの問答、ウクライナやガザ、(さらにはバビ・ヤールも)を想起する描写も、スーパーマンを今やるなら避けられないもの。今「スーパーマン」の映画をやるなら、現実を表象するような事象に彼は向き合わざるを得ません。現実問題に対して甘いと批判される結論も、「いや、スーパーマン映画だからこそ」と描き切る力がありました。コレンスウェット/ブロスナハンの初々しいケミストリーも素晴らしかったです。

・『ストレンジ・ダーリン』

ネタバレありの感想は以下の記事に書きました。時系列シャッフルによる大胆な構成よりも、キャラクターの背景を推察させる丁寧な演出と西部劇へのアンチテーゼとも取れるラストに痺れた。監督・脚本のJ・T・モルナーは『The Long Walk』の脚本も手掛けている注目株。

otakuiy.com

・『The Life of Chuck』(日本公開未定)

スティーブン・キング原作でマイク・フラナガンの新作。本作を雑に言えば「人生讃歌」である。2025年には人生讃歌的な作品がいくらか公開されましたが、その類に関しては、自分は本作で十分満足してしまいました。中盤に2度繰り返されるダンスシーンは役者の身体性を出来るだけ魅せるアプローチで、"有限だけど無限"な人生において確かに"私たち"の軌跡が垣間見えた瞬間として素晴らしかったです。

・『旅と日々』

特に大きな事件が起こるわけでもないのに、超面白かったです。同時に、三宅監督つながりで、2022年の映画批評月間で公開された『ブリュノ・レダル、ある殺人犯の告白』が脳裏をちらつきました(三宅監督がアフタートークで登壇した)。その観点での感想を以下に書き残しました。

otakuiy.com

otakuiy.com

・『ウォーフェア 戦地最前線』

アレックス・ガーランド映画のなかで個人的ベスト。生々しくリアルながら、前半/後半の緩急の付け方や冒頭/結末の対比など、構造としては美しい作品。何よりも、運動の主体は米国兵だけれど、真の主人公は、その軍事活動の中で軽視された空間や人なのかもしれないという見せ方が巧かったです。